先日はご多用の所、東誠三さんを囲む会」にご参加いただき、誠に有難うございました。

今回の「「囲む会」は25周年記念ということもあって、長期にわたって会員として継続された方々や、最近会員になられた会員の方々の双方にとって楽しめる記念の内容にするように、幹事一同検討を重ね、実施しました。 お楽しみ頂けましたでしょうか。

今回をもって「囲む会」も一旦お休みにさせて頂くこともあって過去一番の参加者にお越し頂き盛大に開催されました。 また東誠三さんの演奏する曲目も幹事のアンケートにもとづき、大変魅力的な曲目となりました。 勿論東誠三さんの心のこもった素晴らしい演奏で大いに沸いたことは言うまでもありあません。

今回のもうひとつの特色は後半の「東誠三さんと友の会25年の歩み」で、東さんの幼少期からコンサートピアニストデビューまでの経緯、友の会発足のいきさつ、そして25年間の活動を写真と時々に関与された会員からのコメントを頂きながら進める、大変特色のある企画でした。

お蔭様で皆様にお楽しみ頂けましたようで、幹事一同安堵しております。

これも参加したくださった会員の皆様のお蔭です。

有難うございました。

尚、「囲む会」の模様は新年1月後半に発行されます会報に詳細を掲載する予定ですが、皆様のご感想を掲載いたします。 ご感想の長短は問いません。また匿名、あるいはイニシアルの掲載も可能です。 ご希望者は何卒、本HPにあります「お問い合わせ」フォーマットか友の会メールを使ってご感想をお寄せ下さい。 宜しくお願い申し上げます。

新着情報

- 2026.01.29

- 最新会報「2026号新春号」第81号会報が発行されました。本HPの会員専用ページを開きますと、最初のBOXをご覧ください。 会報のご自宅への到着は1月31日に発送しましたので2月2日(月)になりますので、暫しお待ち下さい。

- 2026.01.14

- 本年4月26日(日)開催予定の上野・東京文化会館で開催される恒例の東誠三ピアノリサイタルのチラシが完成しました。チケットは友の会会員は割安でお求めいただけます。1月末に発行される予定の81号会報に具体的なチケットのお求め方法が掲載されますので、暫しお待ち下さい。 チラシを見るにはこの文章をクリックしてご覧ください。

- 2026.01.10

- 「友の会」会員の皆様 明けましておめでとうございます。 急なお知らせとなりますが、明日1月11日(日)2時開演に予定されておりました才能教育研究会(スズキメソード)主催の松本市での東誠三さんと河西絢子(バイオリン)のデュオ・コンサートが無料のライブ配信されることになりました。 アクセスのアドレスはこの文章をクリックしてご覧ください。 演奏曲目等の詳細も掲載されております。お楽しみに。

- 2025.11.05

- 既に直近の会報でお知らせした11月24日(祝月)に開催される「東誠三さんを囲む会」の参加枠に関しまして、11月5日現在、未だ余裕がございます。お友達をお誘いの上、非日常の休日をお楽しみください。 この「囲む会」は友の会会員が東誠三さんとピアノ演奏を聴くと同時に東誠三さんのお人柄に直接触れることができる貴重な機会です。 お申し込みは会員限定です。 詳細はこの「最新情報」の下の最初のBOXをご覧ください。

- 2025.09.03

- 大変お待たせいたしました。 最新の友の会会報 第80号(2025初秋号)が発行されました。 本HPの「会員専用ページ」をご覧ください。 現在この80号会報を印刷中ですので、会報をご自宅宛て郵送をご希望されている方々には9月7日の投函を予定しておりますので、到着まで暫くお待ちください。

- 2025.06.18

- 今年5月に開催された東誠三さんのリサイタル(ラヴェル生誕150周年記念の連続演奏会)の2日間の模様を音楽ジャーナリストの荒井秀子さんが詳細にレポートしております。 大変充実した内容で、会員の皆様もご満足されるかと存じます。 本HPの「会員専用ページ」にアクセスしてご覧ください。 尚、「会員専用ページ」にアクセスするためには5月から変更された新ユーザーID、新パスワード等が必要となります。詳しくは本ページ下の4つ目のBOXをご覧ください。

- 2025.06.06

- 5月に開催された東誠三さんの2日間にわたるラヴェル生誕150周年記念の連続演奏会の模様をスズキメソードで知られる公益社団法人「才能教育研究会」の指導者向けブログ“Monthly Suzuki”の6月号に掲載されました。東誠三さんや2日目の共演者・青柳晋さんの豊富な写真や友の会からの生花の写真等、興味深い記事となっておりますので、ここをクリックしてご覧ください。 尚 東誠三さんは「才能教育研究会」の会長を務めていらっしゃいます。「友の会」からの本リサイタル模様は6月下旬にHPに掲載される予定です。

- 2025.05.08

- 5月10日と18日に東京文化会館で開催される東誠三さんのリサイタルのプログラム・ノートを会員専用ページに掲載しました。 会場に入る前までにお目を通しておかれますと、曲目への理解が増し、より楽しめると思います。 尚、会員専用ページへアクセスするためのパスワード等が昨日5月7日より、変更されております。詳しくは本ページの最初のBOXをご覧ください。

- 2025.05.07

- 「東誠三友の会」の会員専用ページにアクセスするための「ユーザー名」「パスワード」が本日5月7日より変更となりました。詳しくは4月下旬に発行された第79号会報(新緑号)の1ページ下部をご覧ください。宜しくお願い申し上げます。

- 2025.04.24

- お待たせいたしました。本日、新会報(第79号 新緑号)が発行されました。今号は5月のリサイタルの企画であるラヴェルの生誕150周年記念連続演奏会を特集しております。 本ホームページの「会員専用ページ」よりご覧ください。尚「会員専用ページ」にはユーザーIDとパスワードが必要になりますので、ご用意ください。(昨年4月発行の第76号会報に掲載) ご自宅宛に郵送を希望されている会員には明日25日(金)か週明けの28日(月)には到着するかと存じます。

- 2025.04.19

- 来る5月10日(土)18日(日)に開催されるリサイタル「ラヴェル生誕150年記念連続演奏会」の会員用の割引チケットは両日共、在庫がございます。1月に発行された会報(78号)の2ページの申し込み方法をご覧の上、お申し込みください。 お申込みは会期が迫っておりますので、電話(045-833-3288 鈴木)でも結構です。 本ホームページの「会員専用ページ」にも当会報が掲載されておりますので、こちらからも読むことができます。

- 2025.04.17

- FMヨコハマ:84.7 mhzで「東京藝術大学教授 ピアニスト東誠三先生のスペシャルクラシックサロン」が放送されます。今回で12回目のご出演となります。 詳しくはこの「新着情報」のすぐ下にある最初のBOXをご覧ください。 今回はラヴェル作曲「古風なメヌエット」についてです。

- 2025.02.11

- 東誠三さんのお弟子さんの大嶋浩美さんが「とちぎ次世代の力大賞」受賞記念のリサイタルにおいてラヴェルのマ・メール・ロアを東誠三さんと連弾をされます。 2025年4月6日(日)日光金谷ホテル バンケット・ホールにて。 チケット等詳しくはここをクリックしチラシをご覧ください。 「とちぎ次世代の力大賞」の概要もチラシ表面下部に掲載されております。

- 2025.01.16

- 新春会報(第78号)が発行されました。会員専用ページをご覧ください。(パスワード等が必要です。) また来る5月10日と18日に東京文化会館で催されるリサイタルのチラシも仕上がりました。 ここをクリックしてご覧ください。 尚、電子会報希望会員は1月17日に電子メールで送付されます。また郵送希望会員は1月19日投函予定ですので、暫しお待ちください。

- 2024.12.11

- 『 特報』 新春1月5日(松本市)7日(東京)に東誠三さんがチェリスト豊田里夫さんとリサイタルを開催します。 詳しくはここをクリックしてチラシをご覧ください。

- 2024.12.10

- 「友の会」会員の大きな特典である「東誠三さんを囲む会」が12月7日(土)の午後にカワイピアノ表参道の2階のコンサートサロン「パウゼ」で開催され,大盛況のうちに終了しました。ご参加頂きました会員の皆様に厚く御礼を申し上げます。詳細は1月中旬に発行される78号会報に掲載されます。

- 2024.11.14

- 去る10月5日 鎌倉芸術館で『第4回 鎌倉グランブル管弦楽団公演』が開催され、東誠三さんがベートーヴェンの〈ピアノ協奏曲第5番 変ホ長調Op.73『皇帝』〉を弾かれました。 音楽ジャーナリストの荒井秀子さんによる興味深いコンサートリポートが会員専用ページに掲載されております。お楽しみください。

- 2024.10.20

- 東誠三さんが11月17日(日)3時より、三浦郡葉山町の「サービス付き高齢者向け住宅」のアンコール葉山でのミニコンサートに出演されます。 詳しくは本ページ下にあります2番目のBOXをご覧ください。

- 2024.09.24

- 年1回開催する「東誠三さんを囲む会」の開催要領がきまりました。 定員80名ですので、詳しくは下記の最初のBOXをご覧になり、お申し込みください。 まだ席は沢山ございます。

- 2024.09.22

- 東誠三さんの最新の演奏会スケジュール表がアップデートされました。 本ページ下の2つ目のBOXをご覧ください。またこの部分をクリックしますと、直近の10月5日のベートヴェンのピアノ協奏曲「皇帝」、10月12日の藝大プロジェクト2024のチラシのページに飛ぶことが出来ます。

- 2024.09.12

- 大変お待たせいたしました。最新会報第77号(初秋号)が発行されました。 本HPの「会員専用ページ」に掲載されております。 本号では恒例の「東さんを囲む会」の開催要領をはじめ、東さんのエッセーそして「ピアノ・トリオ演奏の楽しみ」の談話等豊富な記事満載です。 本ページへのアクセスには会員のみに公表されているIDとパスワードが必要となります。 非会員の方は本HPの「東誠三 友の会」の入会案内をご覧ください。 ここをクリックしてご覧頂けます。

- 2024.05.14

- 《重要》「友の会会員の専用ページ」へのアクセスをするためのユーザーIDとパスワードが5月15日より変更になっております。新パスワード等は直近の会報第76号(新緑号)のTOPページに掲載されておりますので、ご一読ください。尚、会報が未着の会員は本年度の年会費が未納の可能性がありますので、ご確認の上、本HPのお問い合わせのフォームに、ご記入の上、ご送信ください。ご返事を差し上げます。

- 2024.05.13

- 5/12の東京文化会館 東誠三ピアノ・リサイタルは、ほぼ満席の中、素晴らしい演奏で聴衆に大きな感動を与え、終了しました。ご来場くださいました会員並びにファンの皆様に心より御礼申し上げます。 詳しくはこの「最新情報」の下にある4番目のボックスをご覧ください。

- 2024.04.28

- 大変お待たせいたしました。最新会報「第76号・新緑号」が本日発行されました。電子会報のご希望者には既にPDF版の会報をメールにて送信致しました。従来の紙ベースの会報をご希望の方はゴールデン・ウィーク中は郵便配送が停止ししますので、GW明けになる可能性があることをご承知置きくださるようお願い申し上げます。

- 2024.03.19

- 年会費の再度振込みのお願い. 日頃より「東誠三友の会」の運営に格別のご尽力を賜り厚く御礼申し上げます。 さて、先般会報にてご通知いたしました令和6年度の会費のご納入の締切日が過ぎておりますが、事務局で未だ確認できていない会員の方がおります。恐らく、ご失念かと思いますが、大至急お振込みをお願いいたします。 お振り込みがない場合、会員のご継続のお気持ちが無いものと判断し、退会扱いと致し、会報等の発送や会員専用ページへのアクセスを制限させて頂きますので、何卒ご了承の程、お願い申しあげます。

- 2024.02.23

- 【 緊急通知】 3月23日(土)山梨県甲斐市で開催予定の「東誠三公開レッスン&レクチャーコンサート」ですが、本日、主催者団体より、諸般の事情から開催取りやめのご連絡がありました、ご予定された東誠三さんのファンの方々には誠に申し訳ございませんが、何卒ご理解の程、宜しくお願い申しあげます。チケット代金編曲等、主催者のHPはここをクリックしてご覧ください。

- 2024.01.10

- 「東誠三友の会」の最新会報(95号新年号)が本日発行されました。東さんの新年の挨拶や5月の上野でのリサタルへの期待等記事満載です。会員専用ページからご覧になれます。 尚、会報の郵送希望会員には来週早々には到着すると思いますので、それまでは本HPでご覧ください。

- 2023.11.27

- 『御礼』 昨日11月26日に逗子市で開催されました「2023 東誠三 湘南アフタヌーンコンサート」には多くのお客様にお越し頂き、誠に有難うございました。至らぬ点も多々有ったかと存じますが、ご容赦頂ければ幸いです。 尚、アンコールで演奏された曲は以下の通りです。 ① プーランク:「エディット・ピアフを讃えて」 ② ラヴェル:フォーレの名による子守歌。 当日のチラシはここをご覧ください。

- 2023.10.24

- 緊急のお知らせ! 10月26日(木)と11月4日(土)FMヨコハマで東誠三さんが二本の番組に出演されます。内容は11月26日開催の「湘南アフタヌーン・コンサート」のご案内等です。詳しくは本Newsの下にある最初のBOXをご覧ください。

- 2023.09.29

- 最新会報(第74号 2023秋号)が発行されました。発行が当初予定より遅れましたことをお詫び申し上げます。 本HPの会員専用ページに掲載されておりますので、ご覧ください。尚、会報の郵送は明日からの土日が休みとなりますので到着は10月4日水曜日辺りになります。何卒ご理解の程、お願い申し上げます。

- 2023.09.18

- 11月12日(日)の午後、大阪の住友生命いずみホールにて東 誠三さんが名曲、ブラームス作曲ピアノ協奏曲第3番を千里フィルハーモニーと弾かれます。指揮は元東京藝大学長の澤和樹氏です。 詳しくはここをクリックしてチラシをご覧ください。

- 2023.09.16

- 2023 東誠三 湘南アフタヌーン・コンサートのチラシが出来ました。 今年は神奈川県逗子市の「なぎさホール」に戻り11月26日(日)2時30分開演です。テーマを「フランス・ピアノ音楽の小径」と題し,東誠三さんの軽妙洒脱な演奏が披露されます。詳しくはここをクリックしてチラシをご覧ください。 尚、「友の会」会員には割引価格(3000円)が適用されます。詳しくは下の2つ目のBOXのチケット情報の7をご覧ください。

- 2023.09.15

- 「友の会」会員の大きな特典である「東誠三さんを囲む会」が10月10日(日)の午後にカワイピアノ表参道の2階のコンサートサロン「パウゼ」で開催され,大盛況のうちに終了しました。ご参加頂きました会員の皆様に厚く御礼を申し上げます。詳しい状況は次々号会報(第75号12月末発行予定)に掲載されます。

- 2023.07.09

- 「音楽の友」誌 7月号に4月16日の東京文化会館での東誠三リサイタルの論評が掲載されました。本ページの二つ目のBOXをご覧ください。

- 2023.05.25

- 音楽月刊誌「モストリークラシック」の7月号に4月の東誠三さんのリサイタルの論評が掲載されました。評者の伊藤よし子氏が絶賛されております。ここをクリックしてお楽しみください。

- 2023.05.19

- 今年の 6月~8月の東誠三さんの主要な演奏会の日程とチラシをご覧になれます。 ここをクリックして下さい。 尚、8月16日のボアヴェール・トリオの演奏会には友の会会員割引が設定されております。 この最新情報の下の2つ目のBOXをご覧ください。

- 2023.05.13

- 大変お待たせいたしました、最新会報(73号)が発行されました。本HPの会員専用ページから閲覧できます。今号は先日のリサイタルとピアノトリオについての東誠三さんの興味深い談話が掲載されております。会員専用ページはユーザー名とパズワードが必要ですので、ご用意ください。

- 2023.04.28

- 東誠三さんがモーツァルトのピアノ協奏曲第23番とメンデルスゾーンのピアノ協奏曲第1番を弾き振りで演奏されます。6月10日(土)にオーケストラはオーケストラ・フィルハーモノカーで当オーケストラ―の第194回の定期演奏会での演奏となります。詳しくはここをクリックして当日のチラシをご覧ください。

- 2023.04.17

- 4/16の東誠三ピアノ・リサイタルは、ほぼ満席の中、素晴らしい演奏で聴衆に大きな感動を与え、終了しました。ご来場くださいました会員並びにファンの皆様に心より御礼申し上げます。 詳しくはこの「最新情報」の下にある最初のボックスをご覧ください。

- 2023.04.17

- NHK-FM番組「ベストオブクラシック」に2022年4月の東京文化会館でのリサイタルの演奏が再放送されました。お聴き逃しの方はここをクリックしてNHK公式ページより聴くことができます。演奏曲目はラフマニノフの13の前奏曲とシューベルトのソナタ変ロ長調D960です。 配信期限は8/31(木)のPM9:10迄ですのでご注意ください。

- 2023.04.12

- 4月15日(土)18時45分~FMヨコハマで東誠三さんの準レギュラー番組が放送されます。内容はショパン作曲「ワルツ作品42」と4/16東誠三先生東京文化会館ピアノリサイタルのご案内です。 詳しくは本ページ下の三番目のBOXをご覧ください。

- 2023.04.09

- 4月16日の東京文化会館でのリサイタルで当日配布する東さんが書かれた「プログラム・ノート(曲目解説)」が、開催に先立ち掲載されました。この新着情報の下にある2つ目のBOXをご覧ください。 字体が小さいので、暗いホール座席では読み難いので、東先生のご配慮で当HPに掲載が実現しました。鑑賞の一助になれば、幸いです。

- 2023.03.24

- 昨年11月3日の横須賀市で開催された第三回、東誠三湘南コンサートのライブ収録DVDが発売されました。 会員限定の発売となりますが、詳しくは本ページの下にある3つ目のボックスをご覧ください。 価格:3,500円

- 2023.01.06

- 4月16日の東京文化会館のチケットを申し込まれた会員の皆様へ。 早々とお申し込みとご入金を有難うございます。チケットの発売開始が1月18日を予定しておりますので、ご自宅へのチケット到着は1月下旬になるかと存じます。暫しお待ち頂けます様、お願い申し上げます。

- 2023.01.01

- 友の会会員の皆様へ 明けましておめでとうございます。 次号会報(72号新年号)は新年の5日前後にお手元に届くかと存じます。それに先立ち、本HPの「会員専用ページ」に新年号を掲載しました。このお正月にゆっくりご覧ください。 尚、会員専用ページには9月より新しいパスワードの入力が必要です。9月中旬に発行した前号(71号)の1頁に掲載されていますので、ご承知おきください。また本年4/16のリサイタルのチケットの申込み方法も掲載しております。

- 2022.12.25

- 2023年4月1日(土)甲府のキングスウエル・ホールにて東誠三さんの門下生によるコンサートとご自身のリサイタルが開催されます。 東さんはベートヴェンのソナタ30番をはじめ、ショパンのワルツ「大円舞曲」マズルカ ハ短調、ノクターン第8番等名曲の数々を弾かれます。詳しくはここをクリックしてチラシをご覧ください。

- 2022.11.29

- 東 誠三の仙台市でリサイタル模様が主催者よりご寄稿されました。下のBOXをご覧ください。

- 2022.11.10

- 「東誠三友の会」の会員専用ページ閲覧するためのパスワードが9月10日より変わっております。詳しくは先月配送された第71号会報のTopページ下段をご覧ください。会報を紛失した方は本HPのお問合せページから、或いは友の会宛のメールでお問合せ下さい。

- 2022.11.05

- 11月3日(祝)の横須賀市での「2022東誠三湘南アフタヌーン・コンサート」は大盛況のうちに終了いたしました。会場のメインアクセスである「汐入駅」が京浜急行の停電による運転停止で、多大なご不便をおかけしたにも拘わらず、お越し頂いたお客様に、心より、御礼申し上げます。演奏会の模様は年末に発行予定の次号会報(72号)に掲載予定ですが、下のBOXにも概況が掲載されておりますので、ご覧ください。

- 2022.10.27

- 11月3日(祝・木)の横須賀での演奏会プログラムが完成しました。ホール内は暗く、時間的制約もありゆっくりプログラム・ノートを読むことが出来ません。ここをクリックして頂き、お読みください。 また当日売りのチケットも在庫がございますので、お越しください。尚、会場へのアクセス方法等、下の最初のBOXに掲載しましたので、ご覧ください。

- 2022.10.13

- 緊急なお知らせ。 今週の土曜日の夕方、東誠三さんがFM ヨコハマ・ラジオに出演します。この番組はレギュラーDJのピアニスト樋口あゆ子さんがピアノ関係のアーティストをゲストに迎え、クラシック音楽を紹介する番組です。 東さんは過去3回出演しております。このゲスト出演が評判を呼び、年数回レギュラー出演することになったものです。詳しくは下記2番目のBOXをご覧ください。 一週間にわたり、10月27日まで、本番組を聴くことが出来ます。 またこの番組そのものはここをクリックしてご覧ください。

- 2022.09.03

- 友の会の最新会報71号が発行されました。会員の皆様のお手元には9月5日過ぎに届くかと思います。 内容的には本HPの「会員専用ページ」へアクセスするためのパスワード等の変更記事が掲載されておりますので、お見逃し無いようご注意下さい。 また、9月23日(祝・金)開催の「東誠三さんを囲む会」が迫っておりますので、参加券のお申込みをお急ぎ下さい。下記のボックスに詳細を掲載してあります。

- 2022.08.11

- 来る11月3日(祝・木)横須賀で開催される「東 誠三 2022 湘南アフタヌーン・コンサート」のチケットが8月12日(金)より販売開始となります。 副題を~演奏とトークでピアノ名曲を訪ねる~とし、厳選した 親しみやすいピアノ名曲を曲目解説と共に演奏されます。チケットのお求め等、詳しくは本ページの下の2番目のBOXをご覧ください。 尚、チラシはここをクリックしてご覧ください。

- 2022.06.13

- 昨年11月に開催された「湘南ピアノコンサート」の実況DVDが発売され、大好評を博しております。会員限定販売となりますが、詳しくは直近の会報(70号)または本HPの「会員専用ページ」をご覧ください。またDVDの感想記は下の3番目のBOXにも掲載されております。

- 2022.06.11

- 今後8月までの主たる公演(札幌リサイタル、豊田里夫さんとのデュオ、ボアヴェールトリオ八ヶ岳)のチラシを本HPの「今後の演奏活動のチラシ」のページに掲載しました。下線部をクリックして下さい。

- 2022.06.03

- 友の会会報の「今後の演奏活動」に記載されていた6月30日(木)の福島県三春での東誠三さん、三浦章宏さんとの「デュオ・コンサート」は、来年2023年の同時期に延期となりました。ご理解の程、宜しくお願い申し上げます。

- 2022.05.31

- 直前のご連絡になりますが、会報の予定演奏会に掲載の通り6月2日(木)Pm7時より、東京渋谷の日仏会館で「ボードレール(フランス音楽の夕べ)が開催されます。東誠三さんは第一部でボードレールが自らの作品の源泉とした音楽(ウェーバー、ヴァーグナー、リスト等)の作品を弾かれます。これまで余り弾かれなかった「舞踏への勧誘」や「タンホイザー」から「巡礼の合唱」や「ローエングリン」から「前奏曲」等を弾かれます。詳しくはここをクリックし、主催者のURLをご覧ください。

- 2022.05.24

- 東 誠三さんの師匠でもある野島稔先生が横須賀市で主催する「野島稔よこすかピアノ・コンクール」が先週5月16日から22日まで開催され、東誠三さんは伊藤恵さんらと共に、審査員として参加され、成功裏に終了しました。野島稔先生がこのコンクールの寸前に逝去されという悲報の中での開催でした。このコンクールは個性を大切にすることをスローガンに120名のコンテスタンンツが応募され一週間にわたる熱戦を繰り広げました。詳しくはここをクリックして、主催者である横須賀芸術劇場のURLをご覧ください。コンクール模様は次号会報(71号)に掲載予定です。

- 2022.05.11

- 最新の友の会会報(第70号)が発行されました。明日5月12日にはご自宅宛て届くかと思いますが当HPの「会員専用ページ」にも掲載しておりますのでご覧下さい。この「会員専用ページ」には東誠三さんのエッセイ(No8)のテーマであるG/グールドの弾くグリーグ作曲のピアノソナタに直接アクセスし聴くことが出来るアドレスや音楽評論家・池田卓夫氏のWebページもも掲載しておりますので、お楽しみください。

- 2022.04.11

- 東京文化会館での2022東誠三リサイタルはお蔭様で、盛況かつ素晴らしい演奏で終えることが出来ました。ご来場のファンの皆様に心より感謝申し上げます。 アンコールで演奏された二曲は以下の通りです。 ラフマニノフ作曲 前奏曲 Op 3-2 嬰ハ短調「鐘」 シューベルト作曲 即興曲 変ホ長調 Op 90 2 でした。 演奏会模様はゴールデンウィーク明けに発行予定の次号会報(第70号)に掲載致します。ご期待ください。

- 2022.04.07

- 4月10日の東京文化会館でのリサイタルのプログラム・ノート(曲目解説)が、開催に先立ち、この新着情報の下にある2つ目のBOXに掲載されました。ご覧ください。

- 2022.03.02

- クラシック演奏会情報誌「ぶらあぼ」誌3月号に東誠三さんの記事が掲載されました。 4月10日(日)の東京文化会館で開催されるリサイタルに臨む、東さんの想いが語られております。 詳しくは下記のBOXをご覧下さい。

- 2022.02.20

- 「東 誠三さんを囲む会」の開催が決定しました。 日時:9月23日(金祝)2時~4時 場所:東京原宿・カワイ表参道「パウゼ」 演奏曲目、企画、参加料金等、詳しくは5月初旬に発行予定の第70号会報に掲載します。会員皆様のご参加をお待ちしております。 会場案内図はここをクリックして下さい。

- 2022.01.22

- 最新の友の会会報(第69号)が発行されました。会員の皆様には24日(月)あたりにはお手元に届くかと思います。 また、本HPの「会員専用ページ」からもご覧になれます。 4月10日の東京リサイタルのチケットのお求め方法も掲載されております。

- 2022.01.01

- 明けまして おめでとうございます。 本年も「東誠三友の会」へのご支援を宜しくお願い申しあげます。 以下のBOXに今年の二大リサイタルと先日終了した大阪のリサイタルのサマリーをお知らせ致します。 尚、次号の会報は1月中旬に発行される予定です。

- 2021.12.08

- 12月25日(土)大阪での東誠三さんのクリスマス・リサイタルのチラシを掲載しました。昨年はコロナ禍でリサイタルの開催は叶いませんでしたが、今年は「鍵盤音楽の150年」と銘打って、ウィーンに因む名曲を演奏されます。「悲愴ソナタ」を始め数々の名曲を更に進化させて聴かせてくれることでしょう。チケットは少し残っております。 ここをクリックして、チラシをご覧の上、お早めに、お申し込みください。

- 2021.11.26

- 11月21日、東誠三 第二回湘南アフタヌーン・コンサートはお蔭様で成功裏に終えることが出来ました。コロナ禍中、逗子なぎさホールまでご足労頂きました方々に心より御礼申し上げます。コンサート模様は1月中旬に発行される「友の会第68号会報」に掲載される予定ですが、簡単なサマリーはここをクリックし逗子リサイタル実行委員会ページをご覧ください。

- 2021.11.20

- 去る11月3日、横須賀芸術劇場で開催された「野島 稔・よこすかピアノコンクール プレ・イベント」の模様が横須賀芸術劇場のメールマガジンに掲載されましたので、転載します。東誠三さんも審査員として出演されました。(下記BOXご参照) ここをクリックしてご覧下さい。

- 2021.11.10

- 11月21日(日)東誠三 第二回湘南アフタヌーン・コンサートが迫ってまいりました。心配した、コロナ禍も緩みつつあり、少し安心して会場に向かうことが出来そうで、ホッとしております。 チケットは一般席、小中学生席とも在庫がございますので、本HPの逗子リサイタル実行委員会のページ、又はここをクリックしてください。 友の会会員には「割引価格」チケットのお求め方法がございますので、会員専用ページをご覧ください。また一般の方は、ここをクリックして頂きますと、ファミリーマートで購入することが出来ます。又、お急ぎの方、お問合せは主催者:実行委員会の鈴木までご連絡ください。(Tel:045-833-3288)

- 2021.09.13

- 本日、新会報・第68号が発行され、会員専用ページにアップロードされました。今号は今ご覧になっている、「友の会HP」の特集記事が掲載されております。会員専用ページの目次BOXの下にある「直近の会報」をクリックして下さい。また東さんのエッセーに取り上げられたGグールドの「バッハ作曲 トッカータ集」のBOXにあるURLをクリックしますと直接演奏を聴くことが出来ます。

- 2021.08.22

- 来る11月3日、横須賀市で恒例となっている「野島 稔・よこすかピアノコンクール」のプレ・イベントとして、興味深い演奏会が開催されます。当コンテストのレギュラー審査員の東誠三さんんも参加し、コンテストにまつわる思い出の曲の演奏とコンテストとの向き合い方等、対談をします。詳しくはこの最新News欄の下のBOXをご覧ください。

- 2021.08.13

- 8月16日開催予定の「ボアヴェールトリオ」定期演奏会は本日発出した山梨県知事の特別コロナ特別対策により、開催中止となりました。開催ホールである「北杜市やまびこホール」が県のクローズの公的施設対象となったためです。主催者である「八ヶ岳ふれあいコンサート実行委員会」から本日午後に連絡がありましたので、至急お知らせ致します。ご迷惑をおかけしますが、何卒ご主旨を理解下さるようお願い申し上げます。ここをクリックして山梨県のHPをご覧ください。

- 2021.07.29

- 7月31日(土)才能教育(スズキメソード)の本部の松本市で東誠三さんが出演する公開コンサートがライブ配信されます。詳しくはここをクリックして、会員登録をしてお申し込みください。またこの下のBOXにも関連記事が掲載されております。

- 2021.07.22

- 11月21日(日)の逗子での演奏会の演奏曲目が決定しました。詳しくは本HPの「東誠三 逗子リサイタル実行委員会」のページか、ここをクリックしてご覧ください。 この時期はコロナ・ワクチンの接種率も向上すると考えられますので、確実に開催できる見込みです。

- 2021.07.04

- 《会員限定》8月16日(月)の八ヶ岳での恒例のボアヴェールトリオの演奏会のチケットが友の会会員は2500円が2000円でお求めいただけます。ここをクリックしチラシの右横の申込書をコピーし、氏名欄に「友の会会員」と明記し、FAXにてお申し込みください。

- 2021.06.11

- 8月29日(日)ミューザ川崎シンフォニーホールにて、「市民交響楽祭2021」が開催され、東誠三さんが名曲:ラフマニノフのピアノ協奏曲第2番を演奏します。詳しくはここをクリックし、ページ下部にあるチラシを開いてご覧ください。

- 2021.06.11

- 8月16日(月)恒例の八ヶ岳でのボアヴェール・トリオの演奏曲目が決まりました。オール・ブラームスでピアノソロは間奏曲Op.117-1,2,Op.118-2を,ピアノトリオは第三番 ハ短調 Op.101 を演奏します。チケット情報等、詳しくはここをクリックしてください。2時半開演となりますので、ご注意下さい。

- 2021.06.01

- 6月9日(水)開催の才能教育研究会(スズキ・メソード)主催の「竹澤恭子&東誠三スペシャルコンサート」(松本市)はライブ配信に切替えられました。 詳しくはここをクリックしてご覧ください。6月15日までNetで視聴できます。才能教育関係者でなくてもチケット等購入できます。 また7月1日の札幌でのカワイコンサートリサイタルは時節柄、開催が延期されました。日程が明らかになりましたら、掲示致します。

- 2021.05.22

- 4月4日 東誠三東京リサイタルのレビュー記事が「音楽の友」誌6月号に掲載されました。 本ページの最初のBOXに転載しましたので、ご覧ください。

- 2021.05.22

- 2021年2月6日 甲府市におけるボアヴェール・トリオ演奏会のレビュー記事が「音楽の友」誌 3月号に掲載されました。本ページの2つ目のBOXをご覧ください。

- 2021.05.08

- 最新の「友の会」会報(第67号)が発行されました。本HPの「会員専用ページ」をご覧ください。会報に載せきれなかった、テンタイムス・コンサートの貴重な写真集も当ページに掲載されています。尚、今年2月からユーザー名とパスワードが変更になっています。ご注意下さい。(新ユーザー名とパスワードは前号会報(66号)に掲載されています。)お分かりにならない会員は本ページの「お問合せ」よりお申込み下さい。

- 2021.05.08

- 来る6月12日(土)に福島県三春で開催される、東誠三さんと三浦章宏さん(Vn)とのデュオ・コンサート情報とそのチラシがご覧になれます。この文章をクリックし三春まほらホールのイベント欄をご覧ください。(コロナ禍での入場制限在り、詳しくはチラシ裏面をご覧ください。)

- 2021.03.24

- 東誠三さんのご厚意で、リサイタル当日配布されるプログラム・ノートが会員の皆様には事前に読めることになりました。会員専用ページに掲載されております。(ユーザーネームとパスワードが必要です。)このノートは東さん自らがお書きになっており、事前にお読みになることで、当日の演奏がより味わい深くお聴きになれると思います。

- 2021.02.07

- 昨日(2/6)甲府市で開催されたピアノ三重奏団「ボアヴェール・トリオ」の演奏会はコロナ禍中にも拘わらず、多くの観衆を集め、成功裏に終了しました。詳しくは5月上旬に発行される次号会報(67号)に掲載される予定ですが、本ページ下の2つ目のBOXに簡単な演奏会模様が掲載されております。

- 2021.01.14

- 最新の会報(第66号)が発行されました。本HPの「会員専用ページ」に掲載されております。また、東さんのエッセーに登場する、Gグールドの弾く、バッハのピアノ協奏曲が同ページより直接You Tubeにアクセス出来、視聴できます。

- 2021.01.07

- 会員へのお年玉第2弾!! ベストセラーとなった直木賞受賞の「蜜蜂と遠雷」の作家、恩田陸さんと東さんとの対談です。恩田さんは幼少期、スズキ・メッソードで東さんの恩師でもある片岡ハルコさんに師事していたとか。 会員専用ページをご覧ください。 才能教育研究会のご了解を頂き、同会の季刊誌より抜粋しました。

- 2020.11.27

- 東誠三さんと三浦章宏さんとのデュオCDが発売されます。 詳しくは 最新情報の下にあるBOXをご覧ください。

- 2020.11.27

- 来る12月16日(水)藝大の先生による「名手たちの室内楽」で、東誠三さんとチェリスト・河野文昭さんが、モーツァルト作曲の『魔笛』から「愛を感ずる男たちには」の主題による7つの変奏曲を弾かれます。無料です。詳しくはここをクリックしてプログラムや申込方法をご覧ください。

- 2020.11.27

- 演奏活動のみならず、ピアニストの育成指導活動においても卓越した力量を見せた東誠三さん。今年の日本音楽コンクール(10/26)のピアノ部門の第1位に輝いた山縣美季さんは東さんのお弟子さんです。8月のピティナ・コンペティションのグランプリ受賞の尾城杏奈さんも東さんのお弟子さんでした。 「東誠三友の会」としては嬉しい限りですね!

- 2020.11.15

- 10月18日、東誠三さんが「東京音大 教員室大学コンサート」に出演し、ベートヴェン作曲 ピアノと木管のための五重奏曲を弾かれました。(@東京音大中目黒・代官山キャンパス内TCMホール)その模様が YouTubeでごらんになれます。ここをクリックしてご覧ください。

- 2020.10.26

- 10月31日(土)2時より、豊田弓乃さんと東誠三さんとのデュオ・コンサートが開催されます。東京文化会館の小ホールです。チケット等、詳しくは本ページの下のBOXに掲載されているチラシをご覧ください。

- 2020.09.22

- 9月13日の逗子リサイタルの主催者である「東誠三逗子リサイタル実行委員会」のページに当日の来場者への御礼と、開催模様が掲載されました。ここをクリックしてご覧ください。

- 2020.09.17

- 『NHK-FMラジオでグリーグのピアノ協奏曲が放送されます』 東誠三さんが2000年に演奏した、グリーグのピアノ協奏曲(協演・NHK交響楽団)が過去の伝説の名演をご紹介する番組「N響 ザ・レジェンド」で取り上げられ、以下の日時に放送されます。 9月26日(土)19:00~ 出演:池辺晋一郎、檀ふみ。東さんの演奏は三曲目で、19:30からとなります。

- 2020.09.04

- 9月13日逗子リサイタルの実施に伴い、ご入場者様へのコロナ対応をお願いしております。ここをクリックしてご覧ください。

- 2020.08.05

- 8月2日、恒例のスズキメソード主催の松本市での夏休みのイベントがコロナ禍で中止になり、替わりにZOOMの会議形式で「おうち夏祭り」として指導会と指導陣による演奏会が行われました。東誠三さんも参加し、14歳の時のバラードを弾く貴重な映像や、モーツアルトのソナタK331やショパンの黒鍵等に加え、ヴァイオリニスト竹澤恭子さんとのデュオが世界に向けてネット配信されました。その模様をYoutubeで観ることができます。詳しくはここをクリックしてご覧ください。Youtube画像の下の「もっと見る」をクリックしますと、映像プログラム全体を観ることが出来ます。

- 2020.07.03

- 本年9月13日の逗子でのリサイタル(東誠三アフタヌーン ピアノ・リサイタル)のチケットの発売開始のお知らせ。 友の会会員の方は「会員専用ページ」をご覧ください。 会員以外の方:① 演奏会場(逗子なぎさホール)のチケット窓口で現金でお求めいただけます。(手数料なし) ② 最寄りのファミリーマートでチケットを受け取れます。(チケット・ペイ扱い)ここをクリックして、よく説明を読み、手続きをしてください。但し330円のシステム使用料がかかります。 ③ その他の方法;下記のチラシをご参照ください。 尚、本公演は未就学児の参加はできませんので、ご留意ください。

- 2020.06.22

- 本年9月13日 東誠三さん初の神奈川県逗子市でのリサイタル開催が決定しました。三密防止の観点から500人以上収容のホールで280人限定です。7月4日からチケット販売が始まりますが、お早めにチケットをお求めになることをお勧めします。 詳しくは本ページ下部にある暫定チラシをご覧ください。

- 2020.05.08

- 最新の会報(令和2年 5月7日発行)第64号が発行されました。会員専用ページよりご覧ください。東誠三さんのエッセーNo3のテーマであるG・グールドのスクリャービン作曲ピアノ・ソナタ第3番のYouTubeをお聴ききになるには、ここをクリックしてください。

- 2020.03.06

- 4月19日の東京文化会館のリサイタルに向けて、東誠三さんの心境を音楽雑誌「ショパン」がインタビューをしました。友の会会員専用ページに掲載されています。

- 2020.03.06

- 3月28日開催予定の甲府キングスウェル・ホールで開催予定の東誠三ピアノリサイタルは新コロナVの影響を考慮し、7月25日に延期されました。詳しくここをクリックし、主催者HPをご覧ください。

- 2020.03.03

- ベートーヴェン作曲 ピアノソナタ第23番「熱情」第一楽章が東誠三プロフィールのページで試聴でるようになりました。

- 2020.02.29

- 東誠三さんの神奈川県逗子市での初のリサイタルが本年9月13日(土)に開催されることに決定しました。このための組織として「逗子リサイタル実行委員会」が3月1日に発足し、準備活動が始まりました。

- 2020.02.09

- 昨年12月の第19回「東誠三を囲む会」の写真アルバムが会員専用ページにアップロードされました。ご覧ください

- 2020.02.07

- 2月22日(土)逗子の東誠三 公開レッスンの聴講生の参加申込み締切日が迫ってきました。締切日は2月20日(木)です。既にお申込済の方はこの日までにご入金をお済ませ下さい。

- 2020.02.04

- 《親子券》 友の会会員に設定されている東京文化会館でのリサイタルの親子券の設定に関し、訂正のお知らせがあります。会員専用ページをご覧ください。

- 2020.02.02

- 東誠三さんの演奏する リスト作曲 超絶技巧練習曲「ラ・カンパネッラ」が試聴できるようになりました。東誠三プロフィールのページから、ご視聴ください。

- 2020.01.27

- 4月19日(日)東京文化会館でのリサイタルの「友の会」会員向けチケットの注文が開始されました。詳しくは会員専用ページをご参照下さい。

- 2020.01.12

- 4月19日(日)東誠三リサイタル2020 @ 東京文化会館小ホール 開演:2時

- 2019.12.28

- 2020年3月28日(土)13:30開演 山梨ミュージックアカデミー2020 東誠三ピアノリサイタルと門下生による演奏会 @ 山梨県 甲府 キングスウェル ホール

- 2019.11.19

- 2020年2月22日(土)13:30~17:45 東誠三による逗子 公開レッスン @ 会場:結・YUI コミュニティーホール(JR逗子駅西口から1分)

- 2019.10.22

- 12月1日(日)2時開始 「東誠三を囲む会」開催 友の会会員限定 @ 東京青山:カワイ表参道2F「パウゼ」

- -0001.11.30

- 4月16日の上野東京文化会館での東誠三さんのリサイタルチケットで友の会特別割引券は完売しました。割引なしの当日券は若干ございますので、東京文化会館当日券売場でお求めください。

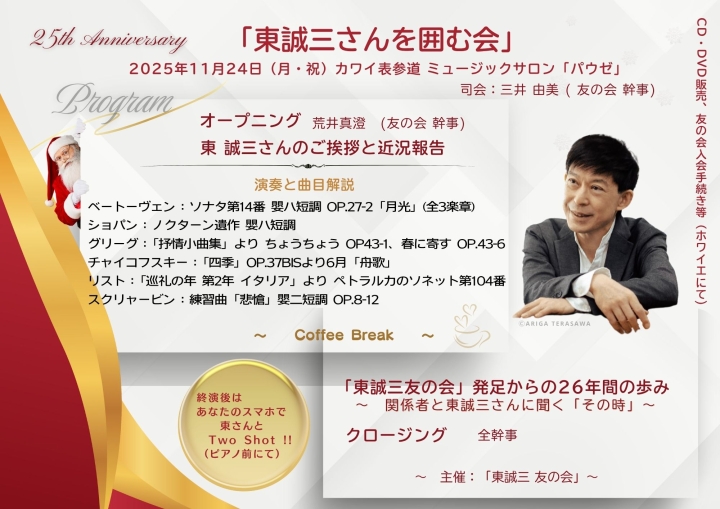

「東誠三さんを囲む会」ご参加の御礼

「東誠三さんを囲む会」へご参加の皆様へ

11月24日(月祝)開催の「東誠三さんを囲む会」の開催について(詳細)

「東誠三さんを囲む会」は東誠三友の会が毎年1回開催する、東誠誠三さんの演奏とお人柄を直接感じられる貴重な機会として開催されてまいりました。参加のお申し込みは会員のみ可能ですが、「囲む会」そのものには会員のお友達をお誘い頂くことも大歓迎です。今から会員としてご入会しましても、当日の参加は可能ですので、奮ってご入会ください。ご入会案内は以下のアンダーラインをクリックしてください。

https://www.azuma-seizo-fan-club.com/cont4/main.html

「東誠三さんを囲む会」の開催(詳細)

☆ 日時 : 2025 年11月24日(月祝)

☆ 開場 : 14時

☆ 開始 :14時30分 (終了予定:17時)

☆ 会場 : カワイ表参道2階コンサートサロン「パウゼ」

https://maps.app.goo.gl/mxzPBRjeQzf5zxvE6

☆ 参加券:¥4,000/人 お茶・お菓子付き(学生料金の設定はありません)

参加券のお申し込みは、直近の会報(第80号)をご覧ください。

本HPのお問い合わせフォームまたは友の会事務局または幹事までご連

絡頂いても構いません。

当日の演奏曲目

☆ ベートーヴェン: ソナタ第14番 嬰ハ短調 Op.27-2「月光」(全3楽章)

☆ ショパン: ノクターン遺作 嬰ハ短調

☆ グリーグ: 「抒情小曲集」より ちょうちょうOp.43-1、春に寄すOp.43-6

☆ チャイコフスキー: 「四季」Op.37bisより 6月「舟歌」

☆ リスト: 「巡礼の年 第2年 イタリア」より ペトラルカのソネット第104番

☆ スクリャービン: 練習曲「悲愴」 嬰二短調 Op.8-12

尚、この「東誠三さんを囲む会」は、諸般の事情から、今回をもって当分の間、開催されませんので、ご了承ください。

https://www.azuma-seizo-fan-club.com/cont4/main.html

「東誠三さんを囲む会」の開催(詳細)

☆ 日時 : 2025 年11月24日(月祝)

☆ 開場 : 14時

☆ 開始 :14時30分 (終了予定:17時)

☆ 会場 : カワイ表参道2階コンサートサロン「パウゼ」

https://maps.app.goo.gl/mxzPBRjeQzf5zxvE6

☆ 参加券:¥4,000/人 お茶・お菓子付き(学生料金の設定はありません)

参加券のお申し込みは、直近の会報(第80号)をご覧ください。

本HPのお問い合わせフォームまたは友の会事務局または幹事までご連

絡頂いても構いません。

当日の演奏曲目

☆ ベートーヴェン: ソナタ第14番 嬰ハ短調 Op.27-2「月光」(全3楽章)

☆ ショパン: ノクターン遺作 嬰ハ短調

☆ グリーグ: 「抒情小曲集」より ちょうちょうOp.43-1、春に寄すOp.43-6

☆ チャイコフスキー: 「四季」Op.37bisより 6月「舟歌」

☆ リスト: 「巡礼の年 第2年 イタリア」より ペトラルカのソネット第104番

☆ スクリャービン: 練習曲「悲愴」 嬰二短調 Op.8-12

尚、この「東誠三さんを囲む会」は、諸般の事情から、今回をもって当分の間、開催されませんので、ご了承ください。

スズキ・メソード月刊ネット誌に9/27の三春での演奏会予告が掲載されました。(Sep.10,2025)

"Monthlu SUZUKI” は東誠三さんが会長を務めている特別社団法人「才能教育研究会」の月刊Net情報ですが、そこに東誠三さんが同じくスズキメソード出身の三浦章宏さんとのデュオコンサートについて詳細な予告記事が掲載されましたので、本HPに転載致します。下記のアドレス(青字部分)をクリックしご覧ください。

東さんと三浦さんは幼少期から室内楽を演奏しており、当時の可愛らしい演奏写真や三春在住の友の会会員の吉田淳子さんの「三浦章宏&東誠三デュオリサイタル」によせて、が掲載されております。内容は三春と両奏者との関わり、ベートーヴェンのピアノソナタ全曲演奏会や全曲録音模様等興味深い記事も掲載されております。是非ご覧ください。

https://www.suzukimethod.or.jp/monthly/250927-2.html

東さんと三浦さんは幼少期から室内楽を演奏しており、当時の可愛らしい演奏写真や三春在住の友の会会員の吉田淳子さんの「三浦章宏&東誠三デュオリサイタル」によせて、が掲載されております。内容は三春と両奏者との関わり、ベートーヴェンのピアノソナタ全曲演奏会や全曲録音模様等興味深い記事も掲載されております。是非ご覧ください。

https://www.suzukimethod.or.jp/monthly/250927-2.html

8月16日の恒例の八ヶ岳でのボアベールトリオの演奏会について

来る8月16日(日)東誠三さんが参加するボアヴェールトリオの演奏会が、今年も山梨県北杜市の八ヶ岳やまびこホールで開催されます。この演奏会は北杜市の民間の主催者が町興しのために年間に10回の演奏会を開催するテンタイムス・コンサートとして1988年にスタートし、今年は99回目を迎える名物コンサートです。 ボアヴェールトリオは東誠三さんと東京フィルのコンサートマスターの三浦章宏さん、N響のチェロのTop奏者の藤森亮一さんで構成され、息の合った演奏は定評のある所です。 このテンタイムスコンサートにレギュラー出演をしていますが、今年は更に「ボアヴェール・トリオと仲間達」と称しボアヴェールトリオのメンバーと所縁が深いヴィオラ、ベース、そしてピアノの名手達を迎え豪華なプログラムを展開します。

演奏曲目は以下の通りです。

ソロ部門:

(チェロ藤森:+ピアノ三浦) フォーレ・・・エレジー、サンサース・・白鳥 (ピアノ東) ラヴェル・・・道化師の朝の歌 (ヴァイオリン三浦+ピアノ三浦)シューベルト・幻想曲D934

室内楽部門

(ボアヴェールトリオ): ラヴェル ピアノ三重奏曲イ短調

(ボアヴェールトリオ+ヴィオラ 青木敦子+コントラバス 黒木岩寿):

シューベルト ピアノ5重奏曲「ます」

チケットのお求めは下記のチラシのURLをクリックし最下部にある主催者輿水様の連絡をとりご用意ください。 尚「東誠三友の会」の会員は前売り券、当日券とも500円引きとなります。

(👇チラシのURL)

https://www.azuma-seizo-fan-club.com/cont9/main.html

演奏曲目は以下の通りです。

ソロ部門:

(チェロ藤森:+ピアノ三浦) フォーレ・・・エレジー、サンサース・・白鳥 (ピアノ東) ラヴェル・・・道化師の朝の歌 (ヴァイオリン三浦+ピアノ三浦)シューベルト・幻想曲D934

室内楽部門

(ボアヴェールトリオ): ラヴェル ピアノ三重奏曲イ短調

(ボアヴェールトリオ+ヴィオラ 青木敦子+コントラバス 黒木岩寿):

シューベルト ピアノ5重奏曲「ます」

チケットのお求めは下記のチラシのURLをクリックし最下部にある主催者輿水様の連絡をとりご用意ください。 尚「東誠三友の会」の会員は前売り券、当日券とも500円引きとなります。

(👇チラシのURL)

https://www.azuma-seizo-fan-club.com/cont9/main.html

会員専用ページへアクセスするIDとパスワードが変更になりました。

《重要》「友の会会員の専用ページ」へのアクセスをするためのユーザーIDとパスワードが5月7日(水)より変更になっております。新ユーザーID、新パスワード等は4月下旬発行の会報第79号(新緑号)のTOPページ下部に掲載されておりますので、ご一読ください。

尚、当会報が未着の会員は本年度の年会費が未納の可能性がありますので、ご確認下さい。会費のご納入をご失念された方は至急お振込みの上、本HPのお問い合わせのフォームに、その旨をご記入の上、ご送信ください。確認でき次第会報を送付申し上げます。

尚、当会報が未着の会員は本年度の年会費が未納の可能性がありますので、ご確認下さい。会費のご納入をご失念された方は至急お振込みの上、本HPのお問い合わせのフォームに、その旨をご記入の上、ご送信ください。確認でき次第会報を送付申し上げます。

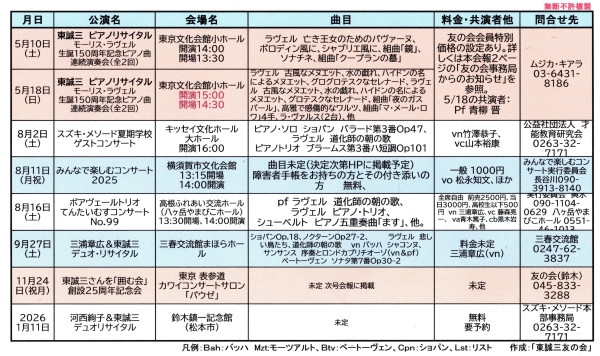

今後の演奏会スケジュール

2025年4月19日(土)18:45からFM横浜に東誠三さんが登場

FMヨコハマ:84.7 mhzで「東京藝術大学教授 ピアニスト東誠三先生のスペシャルクラシックサロン」の第12弾が放送されます。

本番組はピアニストの樋口あゆ子さんが司会を務め、クラシックの各界の方々をゲストに迎え演奏と対談をする15分間とはいえ貴重な番組で、東誠三さんはレギュラーゲストで今回は12回目のご出演となります。

今回はラヴェル作曲「古風なメヌエット」についてです。

https://radiko.jp/?page=download#

また放送後1週間(4月25日23時まで)は聞き逃しが可能です。

「RADIKO」の上部の青いベルトにある「タイムフリー」のタグをクリックし、番組名等を入力し検索して聴くことが出来ます。

本番組はピアニストの樋口あゆ子さんが司会を務め、クラシックの各界の方々をゲストに迎え演奏と対談をする15分間とはいえ貴重な番組で、東誠三さんはレギュラーゲストで今回は12回目のご出演となります。

今回はラヴェル作曲「古風なメヌエット」についてです。

番組名:Piano winery ~響きのクラシック~

https://www.fmyokohama.jp/piano/

この放送はFM受信機が無くても下記の放送アプリ「RADIKO」をPC又はスマホ上で上部の黒いベルトにあるFMヨコハマをクリックして聴くことが出来ます。首都圏1都6県の方は、無料、他の都県の方は「RADIKO」プレミアで聴くことが出来ます。https://radiko.jp/?page=download#

また放送後1週間(4月25日23時まで)は聞き逃しが可能です。

「RADIKO」の上部の青いベルトにある「タイムフリー」のタグをクリックし、番組名等を入力し検索して聴くことが出来ます。

第13弾の放送は2025年7月を予定致しております。

昨年11月の第4回「東誠三 湘南アフタヌーン・コンサート」のライブDVDの発売(R6.2.4)

昨年11月に4回目を終えた「湘南 アフタヌーン・コンサート」の2時間にわたる演奏会の実況収録DVDが発売されます。 演奏曲目は~フランス・ピアノ音楽の小径~とあるように、近代フランスの小品を集めたものです。

東誠三さんはマスメデアでは「ベートーヴェン弾きの名手」として紹介されることが多いのですが、留学先のパリ国立高等音楽院でフランス音楽のエスプリを習得し、最も得意なジャンルのひとつでもあります。これまでフランス音楽を収めたCD等はありませんでしたが、このDVDで実現しました。

収録内容の特徴は、東誠三さんの曲目解説等のトークに加え、そのピアノ技術の全容を知ることが出来る点です。 演奏会では指使いやペダリング等の演奏状態が判るようにをビデオカメラで撮影し、それを舞台後方のスクリーンに大きく映し出しました。このDVDではその映した状況が鮮明に収録されていますので、ピアノ学習者やファンにとっては東誠三さん演奏のノーハウが判る貴重な機会となります。

定価は4,000円です。 完成は3月初旬を予定。

お求めはHPの「お問合せフォーム」にその旨をご記入の上お申し込みください。代金の支払い方法等折り返しご連絡致します。

演奏曲目:

☆ラヴェル: 亡き王女のためのパヴァーヌ

古風なメヌエット

東誠三さんはマスメデアでは「ベートーヴェン弾きの名手」として紹介されることが多いのですが、留学先のパリ国立高等音楽院でフランス音楽のエスプリを習得し、最も得意なジャンルのひとつでもあります。これまでフランス音楽を収めたCD等はありませんでしたが、このDVDで実現しました。

収録内容の特徴は、東誠三さんの曲目解説等のトークに加え、そのピアノ技術の全容を知ることが出来る点です。 演奏会では指使いやペダリング等の演奏状態が判るようにをビデオカメラで撮影し、それを舞台後方のスクリーンに大きく映し出しました。このDVDではその映した状況が鮮明に収録されていますので、ピアノ学習者やファンにとっては東誠三さん演奏のノーハウが判る貴重な機会となります。

定価は4,000円です。 完成は3月初旬を予定。

お求めはHPの「お問合せフォーム」にその旨をご記入の上お申し込みください。代金の支払い方法等折り返しご連絡致します。

演奏曲目:

☆ラヴェル: 亡き王女のためのパヴァーヌ

古風なメヌエット

☆サティ: ジムノペディ第1番

サラバンド第1番

ジュ・トゥ・ヴ(君が欲しい)

☆シャブリエ: スケルツォ・ワルツ〜10の絵画的小品より

☆ドビュッシー: 前奏曲集 第1集より

亜麻色の髪の乙女

アナカプリの丘

アラベスク第一番

☆プーランク: ノヴェレッテ第1番

☆ラヴェル: 組曲「鏡」より~

道化師の朝の歌

(アンコール)

☆プーランク:プーランクの、エディット・ピアフを讃えて

☆ラヴェル: フォーレの名による子守唄

ベートーヴェン生誕250年企画 東誠三さんと広上淳一さんとの対談が実現しました。

指揮者 広上淳一さんがベートーヴェンの生誕250年記念イベントとして、「みんなでベートーヴェン」と銘打って著名なアーティストと対談をする企画で、東誠三さんとの対談が行われました。

この企画はお二人の母校である東京音楽大学の協賛を得て実現したもので、東さんはピアノソナタ31番 変イ長調の第一楽章を弾いておられます。

以下のアドレスよりYou Tubeで視聴できます。特に対談は東さんのピアノ観、人生観に踏み込んだ貴重なものとなっております。

東さんファンにとっては大きな「お年玉」ですね。

ピアノソナタ第31番

https://www.youtube.com/watch?v=QTrWsq4Fiv0&feature=youtu.be

広上淳一さんとの対談

https://www.youtube.com/watch?v=Iqnk54BZ2kE&feature=youtu.be

この企画はお二人の母校である東京音楽大学の協賛を得て実現したもので、東さんはピアノソナタ31番 変イ長調の第一楽章を弾いておられます。

以下のアドレスよりYou Tubeで視聴できます。特に対談は東さんのピアノ観、人生観に踏み込んだ貴重なものとなっております。

東さんファンにとっては大きな「お年玉」ですね。

ピアノソナタ第31番

https://www.youtube.com/watch?v=QTrWsq4Fiv0&feature=youtu.be

広上淳一さんとの対談

https://www.youtube.com/watch?v=Iqnk54BZ2kE&feature=youtu.be